Keine Fotografie ohne Licht

Fotografie und Licht gehören so eng zusammen wie Telefon und Ton. Das Licht ist nicht nur eine Voraussetzung für jedes fotografische Bild, und entsprechend im Namen des Mediums manifest, sondern auch verantwortlich für entscheidende Entwicklungen rund um die Fotografie: zu Beginn mussten Tageslichtstudios errichtet werden, damit das Licht für die Aufnahmen reichte, man tüftelte an der Lichtempfindlichkeit der Emulsionen, damit der Wettlauf mit der Belichtungszeit ein Ende hätte und erfand den Blitz, damit die Nacht kein Hindernis mehr war. Später wurden lichtdichte Patronen und beschichtete Schutzhüllen für Filme und Fotopapiere, Systeme für Filmempfindlichkeiten, Kunstlichtfilme und Belichtungsmesser, schließlich Bildsensoren und Software für nachträgliche Korrekturen entwickelt.

Kurz: das Licht ist nicht nur eine Voraussetzung, sondern war immer auch eine Herausforderung.

Und gerade im künstlerischen Bereich, wo oft auf

die Bedingungen des verwendeten Mediums Bezug genommen wird, ist das Licht eine jener vielseitigen Komponenten der Fotografie, die zur Reflexion anregt.

Im diesjährigen Schwerpunkt der Fotogalerie Wien steht das Licht einmal mehr als Akteur im Mittelpunkt: In den drei Ausstellungen Lichtexperimente, Lichträume und Lichtqualitäten spielt es sowohl eine ideelle als eine formgebende Rolle: das Licht als Phänomen, als Kontrast zur Dunkelheit, als Thema und Motiv, sein Einfluss und seine unmittelbaren Auswirkungen auf das Dargestellte und die verwendeten Materialien.

Wie kann das Licht festgehalten und sichtbar gemacht werden, wie im Raum installiert, von welchen Lichtqualitäten, -quellen oder -temperaturen sprechen wir, und wie subjektiv ist unsere Wahrnehmung im Vergleich zu dem, was die Apparate aufzeichen? - What you see with your eyes is not what you get with the camera. [1]

[1] Light and Film, Time-Life books, New York, 1970, S. 12

165 x 165 cm - Margot Pilz im Musa

165 x 165cm - Körpergröße mal Spannweite der ausgebreiteten Arme - misst die The White Cell und beschreibt damit jenen Raum, den der Körper von Margot Pilz in dieser Welt einnimmt. Pilz ist eine der österreichischen Pionierinnen in den Bereichen feministischer, konzeptueller und digitaler Kunst und The White Cell ein zentrales Objekt ihres Werkes bzw. der Ausstellung im MUSA: Vor dem analytischen Hintergrund, dass zwar alles Tun vom Ich ausgeht, aber dieses Ich zwischen Prägung, Erfahrung und äußeren Gegebenheiten eingespannt ist, schafft Pilz mit The White Cell einen Stellvertreter für das eigene Handlungsfeld, das es abzustecken gilt. Zwischen 1982 und 1985 hat sie selbst, sowie 40 Freunde und Bekannte in der weißen Zelle agiert und meist intuitiv und spontan auf sie reagiert. Manchmal traten dabei die (eigenen) Grenzen zu Tage – wenn die Decke die Künstlerin zu erdrücken droht, wie in „Trotz dem“ – ein anderes Mal öffneten sich die mobilen Wände zu „Schweren Flügeln“.

[...]

Über die digitalen Bildverfremdungen und Medienskultpturen der 1980er und 90er Jahre, die den zweiten Schwerpunkt der Ausstellung bilden, sagt Pilz: „Ich war zu früh“. Was heute nach Bildeffekten aussieht oder nach einem Missverhältnis zwischen großer Skulptur und zu kleinen Bildschirmen, entsprang in den 1980er Jahren dem Wissensdurst einer Künstlerin, die neugierig war, welche Bildsprachen die neuen Medien und Apparate ermöglichen würden, und die nicht davor scheute, diese noch nicht etablierten Verfahren zu nützen.

1991 zur Ars Electronica eingeladen, entwickelte sie gemeinsam mit Roland Scheidl „Delphi Digital“, einen „Vorboten moderner Suchmaschinen“. Zu einer Zeit, als der „Zugang zum Internet erst das Privileg weniger Wissenschafter war“, ermöglichte Delphi Digital den BesucherInnen, „Fragen zu stellen, die von Netzwerkpionieren und digitalen Nomaden […] beantwortet wurden.“

Gute Fotografie

Eine gute Fotografie ist anders als andere: sie ist kalkuliert aber doch unvorhersehbar, sie ist anziehend und abstoßend, sie ist geheimnisvoll, irritiert und fesselt den Blick …

Eine gute Fotografie braucht ein Motiv, ansonsten muss sie sich den Vorwurf des Formalismus gefallen lassen. Sie ist politisch, zumindest kritisch, aber auch performativ und medienreflexiv. Ein wenig Sex kann nicht schaden, Gender hingegen ist zu spröde. Das Verhandeln des eigenen Ichs mündet am besten in einer totalen Selbstentblößung. Soziale Randgruppen und Vorstadtarchitektur können einen soziokulturellen Voyeurismus bedienen, Landschaften und Autos sind leichter zu konsumieren als tote Großmütter. Sollen die Grenzen der Darstellbarkeit verhandelt werden, braucht es einen umfassenden Theorieteil.

Gute konzeptuelle Fotografie ist möglichst reduziert. Sie dekonstruiert die fotografischen Apparate und ihre bildgebenden Verfahren. Im Extremfall ist sie weder belichtet noch entwickelt, aber dennoch großformatig.

Eine gute Fotografie muss eine Metaebene haben: In der vielschichtigen Arbeit sind komplexe Sachverhalte verdichtet. Sie eröffnet Themenkreise und stellt zwischen diesen vielfältige Bezüge her, sie ist kontextorientiert, sparten- und genreübergreifend. Fundierte Texte von historischer Relevanz oder von angesehenen Zeitgenossen gewährleisten eine Absicherung, natürlich nur, wenn sie nicht zu didaktisch wirken. Die Empathie, aus der die Fotografie erwachsen ist, muss unbedingt spürbar sein.

Eine gute Fotografie verfolgt eine Strategie und zeichnet sich durch signifikante Stilmittel aus. Sie kann mit den Trends mithalten, bezieht aber auch eine eigenständige Position.

Eine gute Fotografie muss mit einem guten Titel auf sich aufmerksam machen. Dieser sollte zumindest eine Anspielung auf einen Roman oder auf die Arbeit eines bedeutenderen Künstlerkollegen sein, der damit als Referenz ins Boot geholt wird. Denotative Titel sind für selbstreflexive Arbeiten zulässig, „ohne Titel“ braucht einen Zusatz in Klammer, der den fehlenden Sinn generiert.

Die Präsentationsform muss sorgfältig gewählt werden. Eine gute Fotografie darf wieder schwarzweiß, analog und kleinformatig sein. Ein gewisser Materialfetischismus hebt die handgemachte Fotografie aus der Masse der im Netz zirkulierenden, körperlosen Fotografien heraus und verleiht ihr eine Exklusivität, die mit der eines Originals vergleichbar ist. Der souveräne Einsatz von technischem Fachwissen ist erwünscht, es darf sogar ein wenig überheblich wirken. Technische Details sollten minutiös verzeichnet werden, auf sie kommt es an.

Eine gute Fotografie ist sorgfältig geprintet und gerahmt, Baumwollhandschuhe und Pflegehinweise liegen bei. Das Finish darf aber nicht zu bemüht sein, ein gewisses Understatement muss erhalten bleiben.

Kleine Formate haben den Status von Schmuckstücken und kommen am besten im Objektrahmen zur Geltung, während große Formate, kaschiert und in Eiche oder Linde gerahmt, erfolgreiche Museumspräsenz vermitteln. Kleine Formate sind billiger als große, große Auflagen billiger als kleine. Um unterschiedliche Preis-segmente bedienen zu können, sind verschiedene Größen ein und desselben Motivs üblich.

Eine gute Fotografie funktioniert übrigens gleichermaßen als Jpeg im Netz und beim Screening, als Print an der Wand, als Abbildung im Katalog, in der Serie und als Einzelbild.

Die vielschichtige Praxis, die zu einer guten Fotografie führt, darf keinesfalls nur eine fotografische sein, sondern muss unbedingt aus dem künstlerischen Diskurs erwachsen, überhaupt bedarf es einer Praxis: einer performativen und künstlerischen Praxis und natürlich einer Ausstellungspraxis. Eine gute Fotografie muss einem konsequenten Werk entspringen. Sie muss als Resultat einer komplexen prozesshaften Beschäftigung begreifbar sein. Sie sollte Teil eines am besten mehrteiligen und interdisziplinären Projekts sein und zumindest auf zwei verschiedenen Kontinenten in Shows vertreten sein. Ein roter Faden, der sich durch das Werk zieht, muss spürbar sein. Idealerweise ist im Werk eine programmatische Wende zu beobachten, eine gute Fotografie sollte aber auch eine logische Konsequenz aus der vorangegangenen Arbeit sein. Außerdem sollte sich aus dem Werk, so vielseitig es sein mag, ein allgemeines Interesse ableiten lassen, das als charakteristische Arbeitsweise gelten kann.

Ruth Horak

(Die verwendeten Begriffe und Phrasen stammen aus diversen Einladungen, ausstellungsbegleitenden Broschüren, Katalogen und Tageszeitungen, sowie Eröffnungsreden aus den Jahren 2011-15 und reflektieren den Kunstjargon dieser Jahre. Außerdem: eine Hommage an Katharina Luger, „Wie soll ich schreiben?“)

Charkiw - Bilder zweier Ausstellungen

April/Mai 1993. Das Fotoreferat des Forum Stadtpark und der Verband der Fotokünstler der Ukraine organisieren für das Museum des Zentrums für Volkskunst in der Puschkinstraße in Charkiw eine Ausstellung mit österreichischen Fotografen. Unter den Teilnehmern sind auch Horáková + Maurer. „Approx. Center of image“ steht auf ihren großen, gekreuzten Fotobahnen, zitiert von der Schutzhülle eines Polaroid-Planfilms. Ein Journalist bezeichnet die 10 unterhalb der Bahnen platzierten Flaschen mit Wodka als begehrenswerte „Details“. Im Laufe des Abends werden diese „Details“ von den Besuchern der Vernissage geleert.

18. April. Letzter Tag des Aufenthaltes in der Ukraine. Fotokünstler aus Charkiw inszenieren eine Atelierausstellung mit Konnex zur Puschkinstraße. Auf einem Monitor läuft die Videoaufzeichnung der Eröffnung der Ausstellung „Forum Stadtpark Graz Austria“. An den Wänden hängen großformatige Fotografien von Boris Mikhailov – nackt posierend. Dem gegenüber ein Tableau vivant. Eine nackte Frau in der Türöffnung. Ihre Scham bildet den Hintergrund für das Buffet, das sie den Besuchern anbietet.

Ruth Horak

A Little Secret for the 100th Birthday of Roland Barthes, by Ruth Horak

Ein kleines Geheimnis zu Roland Barthes 100. Geburtstag

Es passiert jedem, der mit Fotografie zu tun hat. Irgendwann stößt er auf jene Passage in der Hellen Kammer, in der Roland Barthes ausführlich eine Fotografie seiner Mutter Henriette Binger im Alter von fünf Jahren beschreibt, das Foto jedoch nicht abbildet. […] Wäre diese Fotografie nicht das Zentrum jenes immer noch bedeutenden Buches bzw. nicht mit dem Label „Top Secret“ belegt, wäre es ein für uns alle – die wir Henriette nicht kannten – belangloses Foto […].

Aber viele von denen, die mit Fotografie zu tun haben, überkommt das Begehren, etwas über das Foto in Erfahrung zu bringen – irgendetwas, das andere noch nicht erkannt haben. Mein eigenes Begehren, dieser Fotografie näherzukommen, begann mit dem Sammeln jener Sätze aus der Sekundärliteratur, in welchen die jeweiligen AutorInnen sich damit abfinden, dass Henriette auch für sie unsichtbar bleiben wird, Sätze, in welchen deren Begehren gerade in Resignation umgeschlagen ist. […] Unbefriedigt von dieser Sammlung, begann sich jedoch bald eine neue Idee in meinem Kopf festzusetzen: Irgendjemand, außer Barthes selbst, muss das Foto doch gesehen haben! Vielleicht würde ich jemanden finden, der es mir beschreiben könnte…

Lesen Sie weiter in EIKON 92/2015, S. 62-67

A Little Secret for the 100th Birthday of Roland Barthes

It happens to everyone who has anything to do with photography. At some point he comes across the passage in the Camera Lucida, where Roland Barthes describes in detail a photograph of his mother, Henriette Binger, at the age of five years, but does not show us the photo. […] If this photograph were not the center of that still significant book, or not labelled “top secret”, it would be a meaningless photo for all of us—all those who never knew Henriette—interchangeable with other photographs from the late 19th century showing neatly dressed children ordered to pose by a stranger photographer. Barthes’s 100th birthday changes nothing in the fact that this picture of a mother casually referred to as “Winter Garden Photograph” is and will remain hidden away.

My own desire to get closer to this photograph began by collecting sentences from the secondary literature where the authors in question reluctantly accept the fact that Henriette Binger will remain invisible, even to them, sentences where desire turns into resignation. Not satisfied with my collection, I soon found a new idea settling into my mind: somebody, apart from Barthes himself, must have seen the photo! Perhaps I would find someone who could describe it to me…

Go on reading in EIKON #92/2015, p 62-67

Barthes, 100 oder: Muss man, wenn man Fotografie studiert, "Die helle Kammer" gelesen haben?

Zum 100. Geburtstag von Roland Barthes haben Studierende der Klasse Kunst und Fotografie Die helle Kammer wiedergelesen und auf Aspekte reagiert, die 35 Jahre nach Erscheinen des Buches bzw. nach dem radikalen Wandel des fotografischen Mediums seit den 1970er Jahren heute noch faszinieren.

Eine Kooperation zwischen EIKON und der Klasse Kunst und Fotografie, Akademie der bildenden Künste Wien

Konzipiert von Ruth Horak, betreut von Michael Höpfner

Mit: Žarko Aleksić / Katarina Balgavy / Ulrike Bollenberger / Ana Paula Franco / Stefanie Guserl / Anna Hostek / Olesya Kleymenova / Ernst Miesgang / Doris Panholzer / Sophie Pölzl / Patrick Schabus / Nora Severios / Mathias Swoboda / Sophie Thun / Daniela Zeilinger

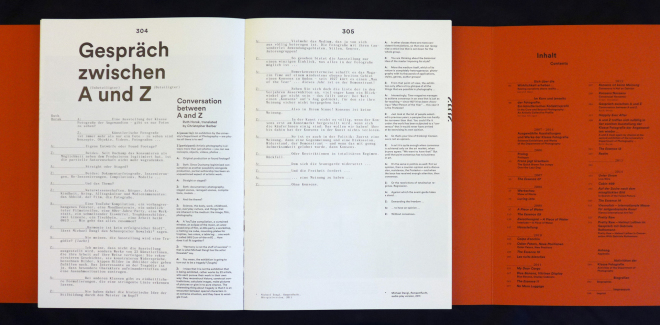

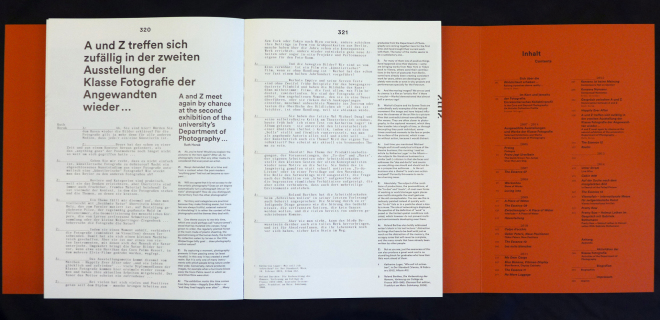

Gespräch zwischen A und Z

A (Unbeteiligter): Eine Ausstellung der Klasse Fotografie von der Angewandten – Gibt es nur Fotos zu sehen?

Z (Beteiligter): Künstlerische Fotografie ist immer mehr als nur ein Foto – zu sehen sind Konzepte, Objekte, Videos, Fotografien...

A: Eigene Entwürfe oder Found Footage?

Z: Beides. Seit Duchamp das Konsumieren als Möglichkeit neben dem Produzieren legitimiert hat, ist die partielle Autorenschaft nicht mehr wegzudenken.

A: Straight oder Staged?

Z: Beides: Dokumentarfotografie, Inszenierungen, Re-Inszenierungen, Kompilations, Modelle …

A: Und das Thema?

Z: Naturwissenschaften, Körper, Arbeit, Kindheit, Krieg, Alltagskultur und Medienimmanentes: das Abbild, der Film, die Fotografie.

A: Eine you-tube-Kompilation, eine vorhangverhangenes Fenster, eine Mondfinsternis, ein unbelichteter Filmstreifen, eine 80er-Jahre-Party, eine Werkstatt, ein schmelzender Eiswürfel, Geweihbretter, zwei Lineale, ein Tischbein, … eine Arbeit heißt „0815“ …. Wie geht das alles zusammen?

Z: „Harmonie ist keine erfolgreicher Stoff“, lässt Michael Dangl den Schauspieler Kowalski [1] sagen.

A: Sie meinen, die Ausstellung wird eine Tragödie? [lacht]

Z: Ich meine, dass nicht die Ausstellung ausgestellt wird, sondern Werke von 23 KünstlerInnen, die ihre Arbeit auf ihre Weisen verfolgen: Sie rekonstruieren Geschichte, sie konstruieren Widersprüche, berechnen Bilder, kippen Bilder in Abbilder oder geben Zufällen nach. Das interessante an der Tragödie ist ja, dass besondere Charaktere aufeinandertreffen und eine Ausnahmesituation austragen.

A: Bei anderen Klassen gibt es einheitlichere Formulierungen, die eine stringente Linie erkennen lassen.

Z: Sie haben dabei die historische Idee der Stilbildung durch den Meister im Kopf?

A: Vielmehr das Medium, das ja von sich aus völlig heterogen ist. Die Fotografie mit ihren tausenderlei Anwendungsgebieten, Stilen, Genres, Autorengruppen!

Z: So gesehen bietet die Ausstellung nur einen winzigen Einblick, was alles in der Fotografie möglich ist…

[...]

R. Horak

[1] Michael Dangl, Rampenflucht, Hörspielfassung, 2010

Best Time Ever

Yogyakarta, Tokio, New York, London sind nur

einige klingende Namen von Städten, für die der österreichische Staat jedes Jahr Auslands-Atelierstipendien an über 50 Künstlerinnen und Künstler aus den Bereichen bildende Kunst, Fotografie und

Medienkunst vergibt. Wer einmal ein solches Stipendium zugesprochen bekam, weiß, welches Privileg diese Auszeit für künstlerisches Arbeiten bedeutet …

»Inspiration und Muße sind die Nahrung der Kunst.« Diesen Satz könnte man dem Residency-Programm des Bundeskanzleramtes als Motto zur Seite stellen. Ziel ist es, Künstlern einen Freiraum zu geben,

der nichts anderem als deren künstlerischer Entwicklung gewidmet ist.

Als 1985 die ersten Ateliers in Rom und Paris eingerichtet wurden, ahnte noch niemand, welche Folgen das Programm haben würde: An mehreren Orten – zwölf sind es aktuell – konnten seit damals rund

1.000 Künstlerinnen und Künstler das Privileg eines Stipendienplatzes nützen

[...]

Wer sich auf die Gegebenheiten einlässt, kommt euphorisch zurück: »Best time ever!« oder »Die Superlative einer Artist Residency!«, heißt es in Reaktionen. Viele kehren – selbstfinanziert – wieder, um an Projekte aus der Zeit des Stipendiums anzuschließen, andere stellen diese in Europa aus oder publizieren sie. Manche Ateliers schaffen es sogar aufs Buchcover – zuletzt gesehen bei Matthias Herrmann.

Entsprechend groß ist der Output an künstlerischen Arbeiten, die vor Ort entstehen, ob anlässlich außergewöhnlicher Ereignisse – etwa des Hurrikans Sandy in New York (Corinne Rusch) –, ob zu ortsspezifischen Themen oder zu den formalen und gesellschaftlichen Eigenheiten der Städte: etwa in Krumau zur Industriegeschichte Böhmens und dessen kommunistischer Architektur (Elisabeth Czihak) oder in London zu den fensterlosen Wänden, die deshalb so häufig sind, weil die Grundsteuer nach der Zahl der Fenster berechnet wird (Hubert Blanz). Vor allem das New Yorker Atelier rückt oft selbst ins Bild, gesehen etwa bei Martin Osteroder und Michael Strasser. Judith Huemer »rahmte« gar den Blick von dessen Balkon.

(R. Horak)

Taiyo Onorato & Nico Krebs: The Great Game, Eikon # 91, Ruth Horak

[...]

Trotz des dokumentarischen Anscheins sind die Arbeiten von Onorato & Krebs immer auch über Fotografie. Besonders deutlich ist das in der Serie As Long As It Photographs It Must Be A Camera (2011-13). Onorato & Krebs nahmen die Bezeichnung „Korpus“ für die Außenhülle einer Kamera beim Wort und bauten Apparate von organischer oder kulturell geprägter Gestalt: einerseits betont körperliche Gestalten, eine Schildkröte oder ein Gürteltier, und andererseits verklebten sie – wie um die Beflissenheit der Fotografie ein weiteres Mal zu unterminieren – Foto(theorie/technik)bücher zwischen einer Planfilmrückwand und einer Optik zu einem Balgen, was deren Relevanz für den fotografischen Diskurs Respekt zollt. Tatsache ist jedoch, dass die Literatur, die breitgefächert die Themen der Fotografie von Technik bis Theorie umspannt, sämtlich ausgehöhlt werden musste, damit der Apparat funktioniert. „We wanted to build a camera that is constructed from words about photography, not photographic equipment. The idea is to be able to photograph through a collected body of knowledge. In Tibet, newborns sleep on a bed created by laying blankets over holy books, so that they can soak up spiritual knowledge while they sleep. Similarly, perhaps, this camera osmotically transmits the wisdom of decades’ worth of thinking about photography.” (1) Die Kamerakollektion umfasst gesamt 16 Apparate, alle im direkt Positivverfahren funktionstüchtig.

[...]

Lesen Sie mehr in EIKON #91

Sind im Vesch

Abschlussausstellung der Absolvent_innen des Jahrgangs 2014/2015 der Schule Friedl Kubelka. Schule für künstlerische Photographie, Wien.

mit Arbeiten

von

Aljoscha Ambrosch

Chiara Bartl-Salvi

Katharina Beran

Christian Eiselt

Carolina Frank

Marlene Göntgen

Anne-Laure Guichard

Anaïs Horn

Luisa Hübner

Belinda Kazeem

Sebastian Köck

Mira Loew

Katharina Manojlovic´

Malena Martínez

Anja Nowak

Gabriel Pendl

Andrea Pollach

Leonard Prochazka

Patrick Winkler

kuratiert von Ruth Horak

An die Tür war ein Stück Kreppklebeband geheftet, auf das jemand „Sind im Vesch“ gekritzelt hatte. Sicher war es eine/r der 19 AbsolventInnen der Photoschule, die für drei Tage im Ve.Sch ihr "Best of... " zeigen. Eloquent und frech, selbstbewusst und kritisch, aber auch phantasievoll und poetisch, sind sie der Fotografie und deren Selbstverständnis, etwas zu repräsentieren, auf den Leib gerückt, aber auch dem Ve.Sch, in seiner Rolle als langjähriger Spielort der Kunstszene, der dem Wandel unterliegt.

(Ruth Horak)

Ausstellungsdauer: 11. bis 13. September

2015

Rahmenprogramm: 12. September 2015, 16.00: Artist Talk mit Ruth Horak

Ve.Sch, Verein

für Raum und Form in der bildenden Kunst

Schikanedergasse 11, A-1040 Wien

Sissa Micheli: Tanz der Diplomatie, Text: Ruth Horak

Gleich einem diplomatischen Tanz hat Sissa Micheli das historische Ambiente der italienischen Botschaft in Wien buchstäblich Raum für Raum für die zeitgenöss-ische Kunst erschlossen. Sieben Repräsentationsräume mit ihren reichen Wand- und Deckenverzierungen, ihren monumentalen Lüstern, dem vergoldeten Stuck, Statuetten und Gemälden wurden zum Ausgangspunkt für Michelis mediale Interventionen. Wie es ihre Art ist, hat sie eine Choreografie für die Räume ge-schrieben, die in einer zentralen Installation kulminiert: Im verdunkelten Festsaal drehen sich Details der Decke, der Lünetten und Lüster auf fünf freistehenden, kreisrunden Projektionsschirmen. Langsam, nicht synchron, vielmehr wie selb-ständige Tanzpaare drehen sie sich im Takt zum Haydn-Trio No. 16 in D-Dur, live vorgetragen von Ernesto Insam (Cello), Luca Lavuri (Klavier) und Yury Revich (Violine) und in der gesampelten Version von Valeria Merlini. Man darf sich an „die Bedeutung des Tanzes und des Balls für den Wiener Kongresse“ erinnert fühlen, beschreibt Farabegoli.

Weiterlesen in: Kunstgeschichte aktuell, 2/15

www.kunsthistoriker.at

FEMINISTISCHE AVANTGARDE - Kunst der 1970er Jahre aus der SAMMLUNG VERBUND, Text: Ruth Horak

150 Werke von 34 Künstlerinnen repräsentieren die zentralen Themen des Aufbegehrens: das Misstrauen gegenüber den gesellschaftlich festgelegten Rollen der Frau (Birgit Jürgenssen, Karin Mack, Martha Wilson), der Argwohn gegenüber Schönheit und Makellosigkeit, die der Frau als Attribute aufgebürdet wurden (Ewa Partum), der sexualisierte, der verkaufte, der alternde Körper. Nina Hagens Worte springen mir ins Gedächtnis: „Warum soll ich meine Pflicht als Frau erfüllen? Für wen? Für die? Für dich? Für mich? Ich hab keine Lust, meine Pflicht zu erfüllen!“ (Nina Hagen, Unbeschreiblich Weiblich, 1978)

Lesen Sie mehr in EIKON #90

Gabriele Rothemann: Duck and Cover, Text: Ruth Horak

In der aktuellen Ausstellung präsentiert Gabriele Rothemann erstmals dieses Bezugssystem: 200 Pressebilder aus ihrem mehr als 1000teiligen Bildarchiv, vergrößert und wandfüllend in der Galerie Raum mit Licht tapeziert – unter ihnen befinden sich auch kaum unterscheidbar eigene archivierte Arbeiten – bilden den Rahmen für die originalen Fotografien und Zeichnungen aus einem Zeitraum von 25 Jahren, die in dieses Referenzsystem eingebettet sind.

Lesen Sie mehr im Booklet zur Ausstellung, Galerie Raum mit Licht, Kaiserstraße 32, 1070 Wien

In theoretical terms it could be said of the works of Gabriele Rothemann that each image is a tissue of quotations while contributing to the same legacy. The images are created from a "play on meaning, of appropriation and transformation"

(S. Schütze) and generate their own symbolism, being simultaneously both quo-tation and autonomous.

In the current exhibition Gabriele Rothemann presents this inter-referential sys-tem for the first time: 200 press images from her archive of over 1000, papered

as wall-filling enlargements in the Galerie Raum mit Licht – hardly discernible and archived among these are also works of her own – form the frame-work for the original photographs and drawings from a period of 25 years that are embedded

in this system of references.

Go on reading in the exhibition-booklet, Galerie Raum mit Licht, Kaiserstraße 32, 1070 Wien

Fotografie nach Rezept

Michael Part, der schon als Teenager Zeit im Fotolabor verbrachte und von der Lichtempfindlichkeit der Materialien fasziniert war, setzt in einem improvisierten Labor selbst Silbergelatine-Emulsionen an. Sie basieren auf Rezepten, wie sie seit den 1870er Jahren kursieren. In der Praxis bedeutet das stundenlanges Kochen, Abkühlen, Reifen, Waschen, Erstarren-Lassen, „Nudeln“, Trocknen etc...

Photography by Recipe

Michael Part, who spent time in photo laboratories even as a teenager and who was fascinated by the photosensivity of the materials, mixes his own silver-gelatin emulsion in an improvised laboratory. They are based on recipes that have been doing the rounds since the 1870s (1). In practice this means hours of boiling, cooling, maturing, washing, solidifying, “noodling” (as the artist himself calls it), drying etc...

Konrad Strutz, Versuch den Bildrand zu erreichen (2008), Ruth Horak

„Der Stab besteht aus vier einzelnen Stücken, sodass er von unten langsam zusammengesetzt und nach oben geschoben werden konnte. Der Ausschnitt war von Anfang an so eingestellt, dass der völlig gerade gestreckte Stab genau den Rand hätte erreichen können; natürlich gelang das schon aufgrund des Eigengewichts nie.“ (Konrad Strutz in einem Email im Herbst 2012)

Der Titel, „Versuch den Bildrand zu erreichen“ legt die Leserichtung bereits fest. Er übernimmt regelrecht die Aussage des Werkes, ähnlich wie es in der Konzeptkunst ab den 1960er Jahren üblich wurde, nachdem der Idee (und damit oft den Worten, die sie beschrieben) mehr und mehr eine selbstständige Rolle als Kunstwerk zuerkannt wurde. Die Direktheit des Titels drängt uns buchstäblich dazu, dass wir die beide Ebenen, die jedem Abbild innewohnen, Transparenz und Opazität, Realität und Bild, zu gleichen Teilen wahrnehmen. Auf der einen Seite Landschaft mit Figur und Stange, jene transparente, „reale“ Ebene, auf die wir – durch das geöffnete Fenster – in die Welt hinaus blicken, dann, begünstigt durch die rahmende Filmmaske samt Informationen zum verwendeten Filmmaterial, die Ebene des Bildes, die das Bild als Bild bemerkbar macht: Rechteck, Ausschnitt, Bildrand – klar definiert und begrenzt –, Hochformat, Schwarzweiß. Hier liegt aber auch das Paradoxon des Titels: In der originalen Situation vor Ort gibt es keinen Bildrand, nicht für den Stangenträger, der die Stange der unbegrenzten Weite des Himmels entgegenstreckt. Erst der Fotoapparat schlägt Bildränder vor, am Schauplatz noch variabel, verschieb- und justierbar. Einmal ausgelöst sind die Bildränder am Film fixiert und repräsentieren die Bildebene mit den im Material eingeschriebene Angaben 3200 Iso, Bild 13. Die Filmmaske wird Teil des Bildes, ein Passepartout aus „eigenem“ Material. [...]