Enjoy Photography 5

Sie hat ein phantastisches Erinnerungsvermögen, aber plaudert nicht immer alles aus, sie ist anmutig, leicht, sogar schwerelos, verlässlich und beliebt - kein Wunder, so facettenreich, wie sie ist, die Photogra-phie. Es gibt unzählige Treffen wegen ihr. In Wien zB. in der Schule Friedl Kubelka für künstlerische Photographie, Wien.

Seit sie in der Neubaugasse ist, heißt es dort: ENJOY PHOTOGRAPHY!

Bei jedem Termin geht es um sie: Was macht sie so unverwechselbar? Liegt mehr Wahrheit in der analogen Photographie, als in der digitalen? Welche Bedeutung haben Photographien in unserem Leben? Ab wann sind Photographien künstlerische Photographien? Und was ist eine gute Photographie?

400 AbsolventInnen sind bereits aus der Schule hervorgegangen. 13 von ihnen sind im April 2018 zu einer gemeinsamen Ausstellung in den KRINZINGER PROJEKTEN zusammengekommen und hatten Photographien in den unterschiedlichsten Spielarten dabei: als Einzelbilder und Serien, als bewegte Bilder, Stapel und Poster, Reportage, Performance, Installation, Bild. Weil die Photographie immer mehr ist, als nur ein Abbild der Realität, geformt von Ideen und Persönlichkeiten, die auf gesellschaftliche Entwicklungen antworten, ist sie voller poetischer, philosophischer, künstlerischer Blicke auf die Welt - ein Statement.

Krinzinger Projekte, Schottenfeldgasse 45, 1070 Wien

Bild und Negativität

Tagung

Erlangen, 4. bis 6. April 2018

Institut für Theater- und Medienwissenschaft und Interdisziplinäres Medienwissenschaftliches Zentrum

der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen Nürnberg

Konzeption und Organisation:

Lars Nowak, Juniorprofessur für Medienwissenschaft

(Visualität und Bildkulturen)

Eine radikale Art, die Fotografie konzeptuell zu denken

Robert Bodnar hat eine zeitgemäße und radikale Art, die Fotografie konzeptuell zu denken. Ein Pixel hieß etwa ein Beitrag zum Monat der Fotografie 2014, bei dem die Besucher - über eine Lupe gebeugt - das eine, einzige Pixel, aus dem die Fotografie bestand, finden sollten. Bodnar gehört der jüngeren „Artistic-Research-Generation“ an, was sein technisches, mathematisches und physikalisches Wissen und seinen entsprechend experimentellen Umgang mit der Fotografie betrifft. [...]

Das Cloning Tool wird in der Serie Cloning Toolbox regelrecht sichtbar, insbesondere, weil es nicht zweckgemäß verwendet wurde, sondern mit extra großem Radius und gegen den Farbverlauf. Bemerkenswert ist auch der verwendete Werkstoff. Die kupferkaschierte FR-4 Platte wird normalerweise als Träger für elektronische Bauteile verwendet und zu diesem Zweck auf fotochemischem Weg belichtet. Es mag verwundern, dass fotografische Prozesse der High-Tech Industrie es selbst waren, welche die zügige Wandlung der analogen Fotografie in eine digitale vorantrieben. Belichtet und entwickelt wird die Platte bei gelbem Licht, im Yellow Darkroom, und anschließend geätzt.

Lesen Sie weiter in EIKON 101

Markus Guschelbauer: Taming of Landscape, Bildraum 01, 1010 Wien

Das Raster, wie es die ausgestellten Arbeiten maßgeblich prägt, knüpft an ein wichtiges künstlerisches Werkzeug an: die Zeichenhilfe, die man Jahrhunderte verwendete, um Gegenstände oder Räume aus schwierigen Perspektiven richtig auf die Fläche zu bringen, sodass ihre Proportionen nicht verzerrt wirken. Markus Guschelbauer hat einen solchen Raster-Rahmen 2016 in der Landschaft des Hudson Valleys errichtet und als weitere Referenzebene jene der Abstraktion eingezogen.

So sieht man in der 16-teiligen Serie die sukzessive Veränderung der realen Landschaft. Ein Feld nach dem anderen wird getauscht.

Markus Guschelbauer überträgt dazu den Mittelwert der in der Natur vorkommenden Farben auf Tafeln und schließt sozusagen Feld für Feld die „Fenster“ auf die reale Landschaft. Am Anfang kaum merklich, ist gegen Ende der Serie die Landschaft zu einer geometrischen Abstraktion geworden. Dazwischen erinnern die Farbfelder an Pixel, als hätten wir zu weit ins Bild gezoomt. Das Raster behält eine Körperlichkeit, da es nicht aus gemalten Linien, sondern aus mehreren Zentimeter starken Holzleisten besteht.

Markus Guschelbauer bricht jedoch bald die Strenge der minimalistischen Kunst indem er ihr die Unbefangenheit an die Seite stellt, wie sie nur Tiere haben können. Das Huhn etwa betritt – ganz ohne Ehrfurcht – das Werk, ignoriert die Filmkamera, bewegt sich ungeniert, übersteigt die Rasterlatten und pickt Körner auf. Kunst und Tiere gehen in Folge mehrere humorvolle Konstellationen ein.

An die Grenzen gehen

Der Begriff Grenze beschreibt einen Endpunkt. Man kommt an seine körperliche Grenze, die Grenze des Machbaren oder des guten Geschmacks. Aber meistens verläuft die Grenze entlang einer Linie, an der oft unvermittelt zweierlei aufeinandertrifft, das voneinander getrennt sein soll. Mögen sie auch einmal eins gewesen sein, ein Grundstück, ein Revier, ein Staatsgebiet – nun liegt eines innerhalb der Grenze, das andere außerhalb und vice versa. Manche, wie Grundstückgrenzen, sind deutlich durch Hecken, Zäune und Mauern hervorgehoben, außerdem ist ihr genauer Verlauf auf den zuständigen Ämtern verzeichnet, damit die vorgeschriebenen Abgaben richtig bemessen werden können. [...]

Der Stadtrand ist eine Folgeerscheinung der Stadtgrenze und mit ihm die Peripherie und die Vorstadt, all jede Gebiete, wo die wachsende Stadt neue Ausläufer in Form von Verkehrsrouten bildet und dazu ehe-maliges Wohngebiet vereinnahmt. Am Stadtrand wird angesiedelt, was zu groß und zu laut ist, Gewerbebetriebe, Logistikzentren, Naherholungsgebiete, Konsum- und Freizeitanlagen. Doch in absehbarer Zeit werden diese Areale wieder von der landflüchtigen Bevöl-kerung eingeholt. Stadt und Rand stehen diesbezüglich in einer Wechsel-beziehung, die für die fotografische Arbeit von Mathias Klos relevant ist. [...]

Blättert man durch das Bildmaterial, das an den Stadträndern von Wien, Nürnberg und Pritzwalk entstanden ist, bemerkt man erst, wie breit die Palette an notwendigen Maßnahmen ist, die öffentliche Orte brauchen:

Markierungen, Begrenzungen, Be-leuchtung, Warnhinweise und Gebots-schilder, Wasser- und Stromversor-gungseinrichtungen, Müllcontainer oder Sicherheitsmaßnahmen wie Schranken, Straßenverengungen, Sperrflächen, Böschungen, Verkehrs-inseln, sowie Zubringer und Abfahr-ten, Ausfahrten, Unterführungen uvm. Matthias Klos verzichtet absichtlich darauf, die drei Orte mit den Foto-grafien zu verknüpfen und provoziert damit, dass sie austauschbar werden. Indem er in den Fotografien nur wenige charakteristische Gegenstände oder landesübliche Kennzeichnungen auftauchen lässt, betont er den Kon-formismus solcher mitteleuropäischen Städte. [RH]

Lesen Sie mehr in: Matthias Klos, au mouvement du milieu, 2017

Die Trikolore der digitalen Welt

Seit den frühen 1990er Jahren beob-achtet Günther Selichar die Medien bzw. ihre Apparate und Verfahren, mit deren Hilfe die Wirklichkeit aufbereitet und vermittelt wird. Ein wiederkehrendes Interesse gilt dabei dem Moment der Übertragung, bzw. der Vorbereitung dieses Moments: Wie kommt die Realität ins Bild und wie wird dieses - „zum Zweck der Verbreitung und Beschleunigung“1] - übertragbar gemacht? In welche Teile muss das Bild de facto zerlegt oder auf-gelöst werden, welche Systeme stehen zur Verfügung, um ein Bild in Informationen umzuwandeln – der Druckraster oder der RGB-Farbraum, in den ein Bild eintritt, sobald es am Bildschirm erscheint?

[1] Dietmar Kamper, S. 71

Die 1989 begonnenen Serie „Who’s Afraid of Blue, Red and Green?” basiert auf einer solchen “Auflösung”: Ausgangsmaterial ist die Folge von blauen, roten und grünen Streifen-maske, jene mit freiem Auge nur erahn-bare, erst mit der Lupe sichtbare Streifenmaske, mit welcher die meisten der heute gebräuchlichen Farbbild-schirme die zu übertragenden Bilder aufbauen. Kurz: Die Trikolore der additi-ven Farbmischung, die elektronische Displays nützen, um sämtliche Farben zu simulieren. Durch Veränderung der Intensität ihres Lichtwertes von 0-256 lassen sich aus diesen drei additiven Primärfarben 2563, also 16.777.216 Farben darstellen. Einmal in RGB umgewandelt, ist das Bild in winzige, sich wiederholende Einheiten zu je 3 Farben aufgelöst. Diese Einheiten sind separat steuerbar und daher für jede Form empfänglich. Aber wenn sie niemand vergrößert, bleiben sie unsichtbar.

Selichar zerlegt das System und löst zunächst ein einzelnes Tripel heraus.

Er schüttelt damit sämtliche Verpflichtungen, etwas darzustellen, von ihm ab. Es wird zum einfachen Baustein, wie ein Buchstabe, der genauso gut in einer Bedienungsan-leitung wie in einer philosophischen Abhandlung gestanden sein kann. Der sonst einem beliebigen Bild untergeordnete Baustein wird selbst zum Bildmotiv, stellvertretend für die Technik, die dahintersteht. Dann verlängert Selichar die Streifen, so dass sie sich (randabfallend) über die gesamte Bildbreite ziehen, vermehrt, vervielfacht sie, aber lässt auch den schwarzen Fond (den unbeleuchteten Grund) weg, der sie sonst hinterfängt (außer für die Billboard-Fassung in Shanghai 2004, wo das RGB-Tripel sein ursprünglichstes Aussehen hat).

Dadurch wird der RGB-Raster weiter abstrahiert und noch einmal dezidiert aus seinem Funktionszusammenhang genommen.

James Welling / Eikon # 98

Wer wie James Welling ein künstlerisch anspruchsvolles, fotografisch vielseitiges und dazu breit rezipiertes Oeuvres geschaffen hat, muss mit der Fotografie und ihren grenzenlosen Möglichkeiten arbeiten und gleichzeitig mit die unverwechselbaren Eigenschaften des Mediums annehmen können. Bekannt wurde er mit abstrakten Serien wie Aluminium Foils, Drapes, den New Abstractions oder aktuell den Chemicals, in welchen er zur „fließenden Natur“ seiner frühen Aquarelle ein Pendant in den wässrigen Foto-Chemikalien [1] findet, und in welchen die Phasen der Produktion oder die Arbeit in der Dunkelkammer eingeschrieben sind.

[...]

[1] Vergl. Heike Eipeldauer, James Welling: Der Spuk der Malerei in der Fotografie, In: James Welling, Metamorphosis, Prestel Verlag, 2017, S. 39

Aus den 1980er Jahren stammen auch die Gelatines, die heute eine neue Aktualität haben und als Hommage an die analoge Fotografie gelesen wer-den können. Mit Tinte geschwärztes Gelee ist in voluminösen, glänzenden Patzen vor weißem Grund fotogra-fiert. Im extreme Close-up erinnert es einerseits an pastose Farbaufträge, andererseits scheint es einen sonst unsichtbaren profotografischen [1] Moment der Fotografie, die Gelatine, herauszuheben und zu monumentali-sieren. [RH]

Lesen Sie mehr in Eikon # 98

[1] Vergl. Regina Wuzella, die über die Kamera als Schnittstelle zwischen „profilmischer“ Welt und projiziertem Filmbild schreibt. In: Wörterbuch der kinematografischen Objekte, Berlin 2014, S. 72

Marie Gimpel: Analoge Fotografie im Fokus

Seit die Fotografie digital ist, wird ihr ursprünglich analoges Wesen immer wieder in den Fokus der künstleri-schen Reflexion genommen. Die Tatsache, dass Prozesse, Materialien, Apparate und Handgriffe, die bis 2000 zum Alltag der Fotografie gehörten, weitgehend obsolet wurden und ein Großteil aller Fotografien heute JPEGs sind, die nicht mehr in der Hand liegen, sondern in der Cloud, verlangt nach einem Korrektiv. Die massiven Veränderungen haben bei zahlreichen Künstlern und Künstlerinnen provo-ziert, die Fotografie wieder buchstäb-lich zu nehmen, Chemikalien selbst anzusetzen, Apparate zu bauen, analoge Werkzeuge oder formale

Kennzeichen der Filmfotografie ins Bild zu holen, um damit hervorzu-kehren, was unverwechselbar das Wesen des Mediums ausmacht.

Marie Gimpel knüpft auf vielen Ebenen eine solches Bezugsnetz aus Fotografie-spezifischen Elementen und ergänzt es auf intelligente Weise. In ihrer bisher aufwändigsten Instal-lation „Ephemere“ entwickelte sie, ausgehend von der Camera obscura, in der das latente Abbild erstmals erscheint, einen hybriden Apparat, der Außenwelt und Kamerainnenleben zusammenzieht, als wollte sie darauf hinweisen, dass jede Fotografie schon in der Kamera beginnt. Ihre mit lichtstarken Objektiven und LEDs bestückten Apparate brauchen nämlich kein Gegenüber, um es in ein Bild zu übersetzen, denn alles findet im Apparat selbst statt, kann auch bewegt sein und tritt ohne Transfor-mation in Pixel oder Korn als Lichtbild von bestechender Qualität aus dem Apparat wieder aus. Die Faszination liegt im Moment, wenn die Besucher-Innen begreifen, dass sie es mit realen Dingen zu tun haben.

Mit dieser schönen Metapher für die Flüchtigkeit des Augenblicks und die Latenz von fotografischen Bildern, aber auch mit anderen Arbeiten, in welchen Marie Gimpel auf akustischem Weg die Dunkelkammer erforscht oder mit der Perforierung eines Kleinbildfilms inter-agiert, zeigt sie, wie vielseitig medien-reflexive Themen interpretiert werden können. [RH]

Claudia Märzendorfer / Eikon # 97

„Dann hab ich begonnen, einen Lastwagen zu stricken“, klingen mir Claudia Märzendorfers Worte im Kopf nach. Einen Lastwagen! In einem der großzügigen Prater-Ateliers, in dem ich sie vor gut zwei Jahren und dann immer wieder besucht habe, scheint ein Unternehmen von diesem Format auch möglich: 5 Reifen mit einem Durchmesser von 115cm, ein Auspuff, ein Tank, ein Motorblock mit 250/130/110 cm in der Originalgröße eines 8-Zylinder-Dieselmotors von Mercedes aus den 1960er Jahren – alles aus Wolle, Kokos und Latex, sowie eine Windschutzscheibe aus Eis sind stellvertretend für das große Ganze entstanden. Die Eingeweide des betont männlich konnotierten Kraftfahrzeugs winden sich im weichen, formbaren Material, 72 km Handarbeit. Dabei sind die Teile realistisch und detailliert, sachlich und mit einem Selbstverständnis in das funktionsfremde Material übertragen, als wäre dieses schon immer eine Option für die Branche gewesen. Wie in einer Werkstatt lehnen die Reifen an der Wand oder sind zu einem Turm gestapelt. In einer Zeit, in der handwerkliches Geschick längst nicht mehr Bedingung für künstlerisches Arbeiten ist, sondern oft ausgelagert wird, sind „Motorblock“ und „Ersatzteile“ das Werk einer couragierten Bildhauerin, die weder Dimension, Aufwand noch ungewöhnliche und schwierige Materialien scheut.

[...]

Aber vor allem hat Märzendorfer aus Eis tausende Frozen Records gegossen, akustische Skulpturen z.B. nach LPs von Musikern der Wiener Szene oder eigens für das Medium „Eisschallplatte“ komponierte Stücke. In Tiefkühltruhen transportiert, wurden sie schließlich auf zahlreichen Festivals in Liveperformances zusammen mit Nik Hummer abgespielt – jede einmal, bevor sie schmilzt und bis zum Ende des Abends nichts als große Pfützen im Saal vom Ereignis zeugen. Zahlreiche Plagiate bestätigten die aufsehenerregende Idee.

[...]

Lesen Sie mehr in Eikon #97, S. 22-29

Ist es Ihnen gleich aufgefallen? Jemand hat den Dreck unterm Bild nicht aufgekehrt.

Wahrscheinlich derselbe, der zuvor ein Loch in der Wand gebohrt hat, um das Bild aufzuhängen. Er hatte sicher keinen Bartwisch zur Hand. Oder brauchen wir den Bohrstaub, um die Fotografie zu verstehen?

Das Arrangement aus Heizkörper, Fauteuil, Zeitschriftenständer, Bild und Teppich, das auf der Fotografie zu sehen ist, schlägt vor, dass es sich um ein Wohnzimmer handelt, zumindest vorübergehend, vielleicht erst kürzlich bezogen, wie der Bohrstaub vermuten lässt. Außerdem ist da ein großes französisches Fenster. Es lässt ausreichend Licht herein, da es keine Vorhänge besitzt und über das gegenüberliegende Haus hinwegsieht. Der verkleidete Träger in der Raumecke ist Teil eines Eisenbetonskelettbau von 1932 und bestätigt die Höhe des Hauses, aus welchem die Fotografie stammt: aus dem ersten Hochhaus Wiens in der Herrengasse 6-8. Die Wohnung 48 in der 9. Etage war eine von 104 „Ledigenwohnungen“ von deren Gipsdielenwand zur Nachbarwohnung der helle Bohrstaub stammt.

Mit dem Häufchen Bohrstaub unter dem Bild haben uns Pascal Petignat und Martin Scholz eine Spur gelegt. Folgen wir ihr, führt sie uns am Bilderhaken bzw. Dübel vorbei zum Akt des Bohrens, von dort zurück zur Wahl der geeigneten Bildhöhe (188 cm vom Boden) und Distanz zum Fauteuil, zurück zum Auspacken des Bildes aus der Luftpolsterfolie, seiner Anlieferung, zurück zu den Leihmodalitäten für das Lot Nr. 1208, zurück zur Entscheidung für eben dieses eine Bild unter vielen, usf. Der Bohrstaub irritiert also nicht nur, weil er im sonst aufgeräumten Ambiente fehl am Platz scheint, sondern hält die temporäre Dynamik in Gang, die das gesamte Projekt „Bild im Hochhaus“ auszeichnet…

LICHT – FOTOBUCH NR. 57/2016 – FOTOGALERIE WIEN (Hg)

Bild- und Textbeiträge der KünstlerInnen: Robert Bodnar, Veronika Burger, Victoria Coeln, Akos Czigany,

Inge Dick, Sarah Hablützel, Lukas Heistinger, Alek Kawka, Ulrike Königshofer, Brigitte Kowanz,

Hans Kupelwieser, Harald Mairböck, Ewald Maurer, Michael Michlmayr, Andreas Müller, Jaromír Novotný,

Hans-Christian Schink, Werner Schrödl, Nina Schuiki & Helen Zeru Araya, Günther Selichar und Gerold Tagwerker

Katalogtexte: Ruth Horak

124 Seiten, zahlreiche Abbildungen

Texte: Deutsch/Englisch

Preis: € 20,00

ISBN 978-3-902725-42-4

RUTH HORAK + CLAUDIA ROHRAUER: NEULICH IM LABOR

Neulich im Labor ist eine humorvolle Hommage an das Fotolabor, eine kleine Sozialgeschichte über einen verschwindenden Ort, der die Fotografie des 20. Jahrhunderts bestimmt hat.

Die Protagonisten des Stücks – FotografInnen, KünstlerInnen, HandprinterInnen und Maschinen-Operateure, kommen regelmäßig bei F. zusammen und sinnieren über den Laboralltag, die analoge Fotografie, ihre Materialien, Werkzeuge und Prozesse. Doch heute ist ein besonderer Tag. Jeder hat sein Lieblingsstück mitgebracht. Heute geht es um die Zukunft des Fotolabors.

Inspiriert von zahlreichen Gesprächen mit KünstlerInnen und LaborantInnen, sind eine Ausstellung und ein Buch voller Begriffe, Geschichten, Fakten und Fotos rund um die analoge Fotografie entstanden.

Ruth Horak (Text) + Claudia Rohrauer (Fotografien und Zeichnungen)

feat. Thomas Freiler, Horáková + Maurer, Judith Huemer, Werner Kaligofsky, Stefan Klampfer, Thomas Linton, Anja Manfredi, Michael Mauracher, Richard Nicholson, Markus Oberndorfer, Michael Part, Petignat + Scholz, Simon Starling, Christopher Williams

Die Ausstellung war im Rahmen von Eyes on bei Steinbrener, Dempf & Huber

Publikation bei FOTOHOF edition, 64 Seiten, 50 Abb. 22 x 16 cm, 18€

mit freundlicher Unterstützung von

Sissa Micheli: On the Process of Shaping Ideas into Form through Mental Modeling / Bildraum 01, 1010 Wien

Kleidungsstücke werden ins Bild geworfen, die Kamera filmt ihren kurzen Flug. Dann klickt der Auslöser, ein ausgesuchter Moment wird arretiert und gespeichert, während zwischenzeitlich das Kleidungsstück längst zu Boden gefallen ist. Immer neue Kleidungsstücke fliegen und erstarren, jede Filmsequenz endet in einem Freeze Frame, kulminiert sozusagen im „entscheidenden Augenblick“, an dem die verformbaren Textilien in eine endgültige Form gegossen werden. Bewegte Körper durchkreuzen die ruhenden Bildräume, die zu Auffangvorrichtungen[1] für die Wurfgeschosse werden, bevor sie den Endpunkt ihrer Flugbahn erreichen.

Eine Stimme aus dem Off begleitet den Flug der Blusen und Röcke im ehemalige Londoner Textilviertel und reflektiert den Process of Shaping Ideas into Form through Mental Modeling: das Verhältnis zwischen Fotografie und Film, den Augenblick im Unterschied zur Dauer, sowie den Akt der Umsetzung zwischen Kalkül und „Unknown Knowns“[2] . Denn so konturiert die textilen Skulpturen in den Fotografien sind, so viele Faktoren wie Beschleunigung, Luftwiderstand, Schwerkraft etc. beeinflussten ihre Gestalt. In diesem Prozess sieht Micheli eine Parallele zur Materialisierung von künstlerischen Ideen: „I have a mental model but I do not know what the final picture will look like“, heißt es aus dem Off.

Herbert Hofer: focused on failure / Galerie Lindner, 1070 Wien

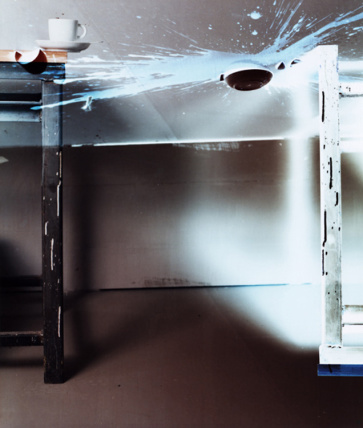

„A cup of Coffee“ lautet der lapidare Titel eine jener mehrfach belichteten Fotografien, an welchen Herbert Hofer seit 2011 arbeitet. Positiv und Negativ derselben Ansicht, meistens im eigene Atelier, werden dabei gleichzeitig ins Bild geholt, manchmal um ein Ereignis ergänzt, wie eine fallende Kaffeetasse, immer jedoch, um die eine Sicht und ihre Homogenität zu sprengen, um Räume zu verdoppeln, zu spiegeln, zu überschreiben, um den herzlichen und den bösartigen Charakter nebeneinander zustellen, oder um aus braunem Kaffee weiße Milch zu machen. Der analoge fotografische Prozess zeigt sich deutlich im invertierten Bild, im schwarzen Licht, in versteckten Hinweisen, wie Markierungen für die Schärfeebene. Er wird nicht zuletzt auch in der Transparenz spürbar, die die Räume bekommen, und erinnert uns damit ans Ausgangsmaterial, ans Zelluloid, in das sich die Räume eingeschrieben haben.

ECHO Ulrike Bollenberger + Sophie Thun

„Sich ein Bild von jemandem machen“ ist eine Redewendung, die deutlich macht, dass das Bild einer Person nicht nur ihr Äußeres meint, sondern viel mehr ihr Wesen, ihre Wirkung auf mich, die Sympathie zwischen uns. „Sich ein Bild machen“ iist rückbezüglich, hat immer auch etwas mit mir zu tun, die sich das Bild macht.

Wollen zwei ein Bild von einander machen, eine Fotografie z.B., ist das Prozedere ähnlich, wird jedoch plötzlich konkret, durch den Akt des Fotografierens, das zusätzliche Auge des Apparates und die Materiali-sierung der Prints. Wollen zwei ein Bild von einander machen, die seelenverwandt aber äußerlich so unterschiedlich sind, wie Ulrike Bollenberger + Sophie Thun,

müssen sie in die „Haut“ der anderen schlüpfen, Kleider tauschen, Rollen tauschen, Handlungsmuster über-nehmen, das fremde Umfeld zum eigenen machen, die Körpersprache der anderen studieren, sie interpre-tieren, sie verkörpern, Theater spielen. Wer ist mächtiger: die vor oder die hinter der Kamera, die, die das Bild schießt, oder die, die auf sich schießen lässt? Verrät das Bild mehr über die Fotografierte oder über die Fotografierende?

Uli Bollenberger und Sophie Thun haben begonnen, (sich) Bilder von der anderen und von sich selbst zu machen, zwei in einem, Porträt und Selbstporträt, abwechselnd sind sie vor und hinter der Kamera, im eigenen und im anderen Körper, und als Kulisse dient ihnen das Foyer der Ateliertheaters.

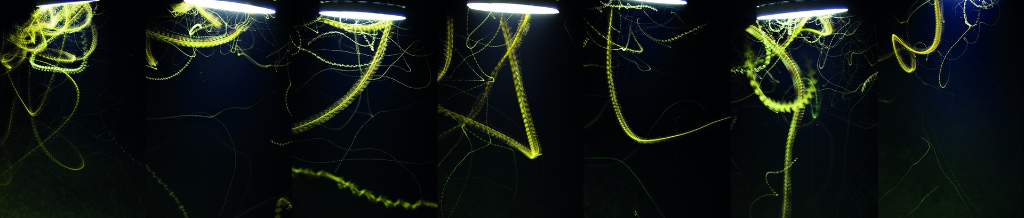

Fotogalerie Wien: Licht II - Lichträume

Lichträume

Im zweiten Teil der Trilogie Licht liegt der Fokus auf den Lichträumen. Ähnlich wie Gilles Deleuze es für die Bewegung im filmischen Bildfeld beschrieben hat, sind die Lichträume „Auffangvorrichtungen“, in welchen das Licht nicht nur frei agieren und sich entfalten kann, sondern auch Begrenzung und Halt findet. Sichtbar werden die Lichträume, wenn Materialien auf das Licht reagieren, Schatten wandern, wenn das Licht von schmalen Lichthöfe eingeengt oder von Spiegeln unendlich fortgesetzt wird, wenn dichter Rauch das Licht streut oder Insekten das Licht durch den Raum tragen. Künstliche Lichtquellen erzeugen dabei überschaubare, lokale Sichtfelder, während das weitschweifende natürliche Licht von architektonischen Räumen eingefangen wird. In den installativen Beiträgen wird auch der Ausstellungsraum als ein weiterer, über den Bildraum der Fotografie hinausreichender Lichtraum mit einbezogen.

AKOS CZIGANY (HU), ALEK KAWKA (DE/AT), BRIGITTE KOWANZ (AT), EWALD MAURER (AT), ANDREAS MÜLLER (AT), NINA SCHUIKI (AT) & HELEN ZERU ARAYA (ET), GEROLD TAGWERKER (AT)

Werkschau MARIA HAHNENKAMP, Fotogalerie Wien

Maybe I should spend hours and dollars on perfecting myself so you will like me…

Maria Hahnenkamp ist eine der wichtigsten Künstlerinnen der zweiten feministischen Generation in Österreich. In ihren überwiegend fotografischen Arbeiten treibt sie eine kritische Auseinandersetzung mit dem Status des weiblichen Körpers in unserer Gesellschaft voran. Anders als ihre Vorgängerinnen, bringt sie nicht mehr den eigenen Körper in performativ-prekäre Lagen, sondern analysiert den medialen Umgang mit dem weiblichen Körper per se bzw. die psychologischen Auswirkung auf Mädchen und Frauen, die sich permanent mit jenen zurecht gerichteten, idealisierten Körpern in den Medien konfrontiert sehen. Hahnenkamp sucht auf einer zugleich ästhetisch-sinnlichen und intellektuellen Ebene nach einer Manifestation dieses komplexen Macht- und Unterwerfungs-Systems.

Jahrhundertlang wurden Frauen von Männern dargestellt: Beim Lesen, beim Arbeiten, als Ehefrauen, stillende Mütter, Kurtisanen oder Gesellschaftsdamen. Der weibliche Akt war meist hinter dem Vorwand der Allegorie oder Themen aus den Mythologien versteckt. Im frühen 20. Jh. tauchten die ersten Selbstporträts von Frauen als Akt auf, ab den 1960er Jahre reklamierten Künstlerinnen schließlich, dass Frauen die Kontrolle übernehmen sollten, wie ihre Körper dargestellt werden – und zwar nicht mehr nur als junger, verführerischer Körper, sondern auch als schwangerer, leidender oder kranker Körper.

Die ausschließlich schönen weiblichen Körper in Hahnenkamps Typologien geben den Anstoß für eine kritische Auseinandersetzung mit dem Platz, den die Frau – zu oft auf ihre Körperlichkeit reduziert - in der Geschlechter-Hierarchie einnimmt. Von der Macht der Bilder bewegt hat Hahnenkamp Frauendarstellungen aus Büchern, Werbesendungen, Mode- und Pornomagazinen gesammelt, ihre Konturen, Haltungen und Blicke verglichen, durch die Reproduktion fragmentiert und sie anschließend miteinander konfrontiert. So sind Bildketten entstanden, die den Körper weitgehend von seiner erotischen Konnotation entpflichten, weil sie auf „leere“ Hautpartien fokussieren (Diaprojektion 5a); andere Arbeiten aus diesem Werkkomplex erzählen vom Bildvokabular einer einzelnen Ausgabe des Modemagazins Vogue, analysieren den Gesichtsausdruck im pornografischen und im verführerischen Bild der Modeindustrie oder vergleichen die Form der klaffenden Wunde Christi mit der Form einer Monstranz und jener der Vagina (Diaprojektion 1). Das breite Anschauungsmaterial repräsentiert durchwegs den männlichen Blick auf den weiblichen Körper und vergegenwärtigt die einseitige Sichtweise auf ihn.

Eine frühe Arbeit Hahnenkamps scheint aus heutiger Sicht wie eine Vision dieser Eruption der Entwicklungen. 1992 hat sie hunderte Fotos einer Frau bei der Schönheitspflege aufgenommen. Aber nichts davon ist in Hahnenkamps Fotografien zu sehen. In einem radikalen Akt eliminierte die Künstlerin sämtlichen Inhalt, zuerst grob per Bohrmaschine mit Schleifaufsatz, dann per Hand fein nachgeschliffen und schließlich zusammengenäht. Die „typisch weiblichen“ Interessen waren damit unwiderruflich gelöscht.

[...]

lesen Sie weiter in:

WERKSCHAU XXI – MARIA HAHNENKAMP

A4, 40 Seiten, Farbabbildungen, dt./engl.

Texte: Ruth Horak

Herausgeber: Fotogalerie Wien

ISBN 978-3-902725-41-7

Ulrike Hannemann

Unbelichtetes Fotopapier clown trigger fish, Fuji Crystal Arcive DPII, cutting mat, 2016, Pigmentdruck gerahmt, 45x34 cm category unavailable, Kodak Professional Supra endura, cutting mat, 2016, Pigmentdruck gerahmt, 45x34 cm Lagocephalus laevigatus, Kodak Professional Ultra endura, cutting mat, 2016, Pigmentdruck gerahmt, 45x34 cm

Monochromie mit Motiv

Zur Serie drift von Ulrike Hannemann

Was wäre die Kunst ohne das Rechteck? Ohne das Bildfeld, das Blatt Papier, die Leinwand, den Rahmen, die fotografische Reproduktion, den Bildschirm und den Katalog, auf dem die reproduzierten Rechtecke erscheinen? Sechs Rechtecke hat Ulrike Hannemann für das Cover dieses Kataloges übereinander geschoben und angeheftet. Synonyme für Bilder? 1922 wurde das Rechteck vom Deutschen Institut für Normung (DIN) standardisiert.

Ulrike Hannemann besitzt ein Papierarchiv. Seit ihrer Schulzeit sammelt sie Papiere unterschiedlicher Texturen und Grammaturen, mit und ohne Muster. Im süd-ost-asiatischen Raum sind die Papiere mit auffälligeren Motiven bedruckt als in Europa. Aber vor allem sammelt sie Farben: Jedes der einfarbigen Blätter für sich genommen ist eine Monochromie, mit leichten Abweichungen, wie verblassten Rändern, dort, wo sie dem Licht ausgesetzt waren, weil sie schon Jahre bei jemandem gelegen sind. Die Farben der unbelichteten Farbfotopapiere variieren mit den Herstellern. Egal ob die Papiere nach der Größe gestaffelt sind oder wie zufällig übereinander gelegt, ein Merkmal des Rechtecks schiebt sich dabei immer wieder in den Vordergrund: die Kante. Parallele, schräge, weiche, harte, symmetrische, perspektivisch zusammenlaufende, schwebende Kanten – und auch die all-over-gemusterten Blätter enden abrupt an den Kanten, selbst wenn sie das Format der Fotografie füllen. Frank Stella hatte mit „Shaped Canvases“ versucht, dem Rechteck zu entkommen. Neben dem Spiel mit der Wiederholung findet bei Ulrike Hannemann ein mehrschichtiges Spiel mit dem Verdecken statt. An den überstehenden Rändern der einzelnen Bildebenen wird sichtbar, dass Wasser unter die Fische gelegt wurde, Post-its lassen erkennen, dass es sich um ein (Notiz)Buch handelt, und die karierte Schneidematte verrät, dass etwas geschnitten wurde – eine rechteckige Öffnung, hinter der sich wiederum ein Fisch tummelt.

[...]

Notensatz

Der Text als Material in den Arbeiten von Juliana Herrero

Handschrift ist das Medium für schnelle Ideen und Tagebücher, Schul- und Hausübungen, To-do- und Einkaufslisten, manchmal bringt sie noch einen Brief hervor, gibt sich dann möglichst leserlich, meistens ist sie jedoch schnell hin gekritzelt und verweist auf etwas, das erinnert werden will. Sie ist das Medium gegen das Vergessen.

ERSTE

Julianas Handschrift gibt es in drei Varianten: die schnell hin gekritzelte Tagebuch-Handschrift, die uneinheitlich die Seiten füllen, mit verschiedenen Stiften geschrieben, meistens schwarz, Falsches korrigiert oder weggestrichen, Wichtiges eingekreist, dazwischen Post-its und Zeitungsausschnitte, letztere sprechen eine ganz andere Sprache. Die handschriftlich verfassten Einträge handeln von Julianas persönlichem Alltags: Deutschvokabel, manchmal von kleinen Zeichnungen begleitet, Deklinationen, aufgeschnappte Redewendungen in der für Juliana neuen Sprache, Artikel über die für Juliana neue Stadt Wien, um sich im Alltag schneller orientieren zu können, Namen von Speisen, Ausstellungsbesuche, Telefonnummern und Termine – das fragmentarische Textmaterial läuft parallel zum Leben der Künstlerin. "Eine Sprache zu lernen heißt doch, zu lernen, etwas mit Wörtern zu tun", sagt Long. [...]

Man schreibt Frühstück mit Stümmen H.

Noch einmal komprimiert werden dann zwölf der zwanzig Texte in „Lektionen“ auf große Leintücher übertragen. Diesmal erscheinen sie in tadelloser Druckschrift, obwohl immer noch mit der Hand geschrieben, eine Art „Reinzeichnung“, und sind anschließend wie großformatige Zeitungen zu einem handlichen Format zusammengelegt. Wie beim Spracherwerb findet eine Art Vertiefung statt, Herreros Aufzeichnungen werden zunehmend „kultivierter“. Die ursprünglichen Tagebuchtexte wurden in ein stabiles Schriftbild übertragen.

[...]